|

Document

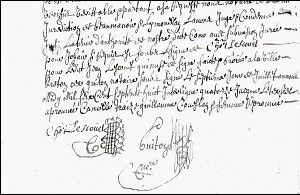

dans lequel apparaît la signature de Maître Guitton ainsi qu’une référence

à la Ville Breton.

« Maître

Laurens Guitton, âgé de 80 ans, inhumé le 26 juin 1706 en présence

de Marie, Thérèse,Guillaume, Jean, Jeanne et Simone ses enfants »

.

Maître Laurens Guitton était notaire à la seigneurie de

Beaumanoir-Limoëlan, il tenait ses audiences à la Ville Breton.

Office

de notaire sous l’Ancien Régime.

|

|

LES

NOTAIRES DE CAMPAGNES SOUS L’ANCIEN REGIME

A

une époque où très peu de gens savaient lire et écrire, le

notaire de campagne jouait sous l’Ancien Régime un rôle

primordial.

Première

marche de l’ascension sociale d’un paysan aisé,

le notaire seigneurial était désigné par le seigneur ayant

droit de justice.

Ces

notaires étaient près de 4.000

à la veille de la Révolution, leur surnombre fut

au demeurant à l’origine de plaintes dans certains cahiers de

doléances.

Placé

dès l’âge de 10 ans chez un notaire, l’enfant débute en recopiant

les actes et les documents juridiques, tandis que leurs aînés

apprennent l’art de la calligraphie.

Selon

Yvonne Henry auteur d’une remarquable étude parue dans le

bulletin généalogiques des Côtes d’Armor n°39 ; les

postulants devaient d’abord exercer les fonctions de greffiers, et

acquérir de solides bases de calcul.

Après

avoir passé cinq ans dans une étude, et obtenu un examen professionnel

devant la Communauté des notaires, l’aspirant devait être

âgé d’au moins 25 ans, et être de confession catholique, le prêtre

délivrait l’attestation.

Après

quoi, le jeune homme prêtait serment main levée devant le représentant

du Roi, de l’église et

de la profession « Promettre et jurer à Dieu d’en bien fidèlement

servir à l’avenir. »

Au

cas où il n’appartenait pas lui-même à une famille de notaires, il

devait débourser une somme d’argent importante afin d’obtenir une

office, en revanche, s’il était fils ou neveu de notaire, cette

office était gratuite.

|

|

LES

PUITS

L'homme

a creusé des puits très tôt, puisque l'on retrouve, sur l'Indus, les

traces de puits d'alimentation en eau datant du VIe millénaire av.

J.-C. généralement circulaire et muraillé, creusé dans la terre pour

atteindre la nappe aquifère la plus proche de la surface (nappe libre

ou nappe phréatique).

C’est

très probablement un sourcier qui

décidait l’emplacement du puits dont la profondeur variait de

3 à 4 mètres et plus. Certains puits présentent divers types

de margelles, et comme ici

à la Ville-Breton, ils peuvent être insérés dans un bâtiment. (voir

aussi La Vieille-Porte et Bourgueneuf)

« François

Robert, âgé de 60 ans, décédé dans un puits à la Ville-Breton,

inhumé à Sévignac le 4 décembre 1712 en présence de Gilles

Renouard, Guillaume Guitton, et Amaury Réhel ».

|

|

Vieux

puits à la Ville-Breton

|