|

|

|

|

par Michel Lescouët |

|

|

|

|

|

|

Dans

la revue « ANNALES DE BRETAGNE » en 1951,

le Bassin de Broons

fit l’objet d’une étude à travers un article

signé Jean Lallinec. En voici le contenu :

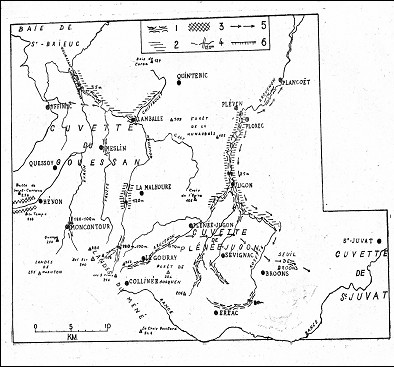

Le

tracé hydrographique donne un certain poids à cette hypothèse. Le coude

de la Rosette au droit de Mégrit peut aussi bien être dû à u abrupt de

faille ayant guidé le tracé, qu’à l’influence d’un massif de

roches dures. Mais c’est surtout l’extraordinaire parallélisme des

rivières orientées SW-NE sans équivalent dans les régions

avoisinantes, qui a retenu l’attention. Logiquement on est amené à la

conclusion que l’évolution des

cours d’eau du Bassin de Broons s’est

faite dans des conditions différentes des plateaux voisins. Un

accroissement de pente brusque dû à cet effondrement le long d’une

faille ou d’une flexure nous paraît être la meilleure explication de

cette jeunesse dans le tracé qui n’a pas été conservés ailleurs. Si

on essaie de reconstituer l’histoire de ce réseau hydrographique on est

amené à prendre comme point de départ la pénéplaine à l’époque éocène.

Des mouvements du sol créèrent sur cette surface des ondulations dans

les creux desquelles s’installèrent les principaux cours d’eau. Quels

étaient ils ? On ne peut être affirmatif que pour l’un d’eux :

la Rance. Le fait que les dépôts miocènes sont limités à sa vallée,

indique qu’elle était creusée dès cette époque. Peut être la

Rosette et l’Arguenon datent ils de la même époque. Selon M. Barrois

en effet, les rivières coulant du S-O au N-E se rattachent à un système

de drainage ancien, dépendant du premier mouvement des vallées à l’époque

tertiaire. Le creusement de la vallée de la Rance fut arrêté par

l’invasion de la mer des faluns. Après le retrait de cette mer, la

Rance retrouva en grande partie son ancien cours puisque les dépôts miocènes

sont localisés dans l’actuelle vallée.

Au

pliocène l’arrêt de l’érosion dû être général. Si l’on admet

que l’élévation des eaux de la mer atteint à cette époque 110

mètres, seule une petite partie de la butte de Broons émergeait. Sur

cette couverture sédimentaire en pente vers la Manche s’est établi un

nouveau réseau hydrographique dont dérive directement le réseau actuel.

Les rivières ont déblayé les sables et les graviers dont il ne reste

que des témoins, exhumant l’ancien relief. Au cours de ce creusement la

Rance a retrouvé ses anciennes vallées pré pliocène et pré oligocène :

Rance, Rosette, Rosaie, Rieulle, Arguenon développaient de larges vallées

dans les sables et les graviers puis dans les schistes, tandis qu’elles

sciaient d’étroites gorges dans les roches dures limitant le bassin

au Sud et à l’Est. Au total depuis l’éocène, au moins deux réseaux

hydrographiques

se sont succédés : l’un post-éocène, l’autre

post-pliocène (trois dans le bassin de la Rance : post-éocène,

post-miocène,

post-pliocène). Il semble d’après l’exemple de la Rance que

les cours d’eau principaux aient retrouvé lors d’un nouveau

creusement, des tracés plus anciens ; autrement dit que la

disposition orographique actuelle était déjà tracée à l’époque

miocène. Évidemment il s’est produit quelques modifications de détail.

Les cours actuels ne sont pas exactement calqués sur les cours plus

anciens. Certaines déviations ont laissé des traces dans la topographie

et on peut approximativement reconstituer d’anciens tracés. Les

exemples les plus nets sont offerts par la Rance et son affluent le Frémeur.

C’est peu de chose au total. Le réseau est resté à peu près tel

qu’il s’était constitué sur la pénéplaine

éogèné. Même l’invasion

de la mer au pliocène n’a apporté que des modifications de peu

d’ampleur. Probablement parce que les conditions générales de pente

ont été peu troublées par le dépôt des sables et graviers. Tout au

plus ont-ils masqué quelques accidents du relief et ainsi permis de légères

surimpositions : celle de la Rance dans le massif granitique de Guitté

date vraisemblablement de cette époque.

La topographie de l’intérieur

du Bassin est essentiellement et directement l’œuvre des cours d’eau.

C’est avant tout un relief en creux. L’exemple se présente comme une

vaste surface plane se tenant vers 70-80 mètres découpée en plateaux

allongés par de nombreuses vallées très évasées dans leur cours supérieur,

plus encaissées avec des méandres dans leur cours inférieur. Seule la

butte qui porte la petite ville de Broons vient rompre cette monotonie.

Cette butte, de forme grossièrement elliptique, mesure à peu près

quatre kilomètres dans sa plus grande dimension avec une

largeur variant de un à deux kilomètres. La route nationale de

Rennes à Brest qui la traverse suivant son axe principal y accède par

deux fortes rampes, l’une à l’Ouest à l’entrée même de Broons,

l’autre à l’Est près du village les Touches. La surface est

nettement moins régulière que celle des plateaux qu’elle domine. En

particulier un monticule qui culmine à 113 mètres prend dans cette région

de morne relief une allure de petite colline. Rechercher l’explication

de la présence de cette butte amène tout d’abord à imaginer l’évolution

morphologique de toute la région. Selon nous on peut la résumer comme

suit. Le point de départ est ici encore la pénéplaine éogène. Sur

cette surface il y a eu tendance à la formation de cours d’eau adaptés

dans leur tracé à l’orientation des couches.

L’un

d’eux, prolongeant de la Rosette supérieure coulant vers le Nord-Ouest

a déblayé une large

dépression dans les schistes tendres

(dépression de Sévignac) mettant par opposition en relief les grès

et les schistes siluriens et carbonifériens du synclinal primaire. Ce déblaiement

n’affectait que peu la région de Broons dont les sous sol fût rendu résistant

par les nombreux filons de diabase qui le traversent. Elle formait ainsi

une butte. A cette époque seule donc la partie méridionale de la région

était excavée. Ultérieurement, vers le milieu du tertiaire, ou plus improbablement

à la fin (post-pliocène) le rejeu de la faille Mégrit-Yvignac

avait pour conséquence l’effondrement de la partie septentrionale.

Ainsi la dépression d’érosion

différentielle précédemment formée au contact des couches dures

du synclinal primaire se doublait vers le Nord d’une zone déprimée techniquement.

La formation du bassin de Broons était achevée.

|

|

|

|

|

LA

RIEULE

Cette

rivière qui sert de limite naturelle entre Sévignac et Plénée prend sa

source à l’étang du Poncelet , elle

se jette ensuite dans l’étang de la Rieule, puis devient

ruisseau du moulin de la Rieule, elle est successivement enjambée par les

Ponts-Neufs situés en dessous du Gué Noir , de la Rochelle, du Bordage,

du Glavet et du Clos Bastard.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LA ROSAIE

(Endroit

où poussent les roseaux)

Cette

rivière prend sa source au ruisseau du Glais en dessous de Frilouze, puis

elle devient le ruisseau de la Mare aux Pas.

Enjambée par le Pont-Fouchet,

le Pont des Maffrais et le Gué en Rouillac, elle passe ensuite sous le

Pont-Rouxel et se jette dans l’étang de Rochereuil.

Elle est franchie ensuite par les ponts de Cachegrain et Milaouai,

devenue ruisseau de la Ville es Blancs dans le cadastre de 1830,

elle s’écoule sous

le pont des Salles, devient

ruisseau du Moulin de la Rosaie, rencontre le Pont aux Moines, puis le

Pont-Josse entre Sévignac et Dolo dit aussi pont des trois rochers, elle

franchi le pont Hamon et se jette selon l’expression « dans

les écouailles du Grand étang de Jugon. »

|

|

|

|

|

LA

ROSETTE

(Tire

son nom d’une des branches principales du Nil)

La

Rosette prend sa source au Bois Jamet en Eréac, ainsi qu’au ruisseau

Leglais en dessous du bois de la Crânne.

Devenue Rosette, cette rivière

franchi les ponts suivants : des demoiselles à Brondineuf, de la

Normandais entre Sévignac et Broons, Pont-Plisson entre Sévignac et

Broons, enfin au Pont du Château tout près de la colonne du-Guesclin.

|

|

|

|

|

|

|

LA

MARE DE LA DAVIETTE

Aujourd’hui

asséchée ce lieu se situe entre le Grand Kerbras et la Vieille Porte.

Enjambée par le Pont-Besnard, il devient ruisseau du Pont-Besnard, puis ce ruisseau s’écoule sous le Pont-Gicquel où il devient ruisseau du

Pont-Gicquel, il devient Mare aux divisions et ruisseau de la

Mare aux divisions, enjambé par le Pont des Bardiaux en Trémeur,

il est nommé ruisseau du Pont

des Bardiaux, il s’écoule

sous le Pont nommé Là où il y a situé en dessous du Quinier.

Citons

aussi le ruisseau du chemin du Vieux-Puits à Quihériac et celui de la

Touche Margaro qui s’écoule entre les Roses et la Béchardière et s’étire

ensuite par la Bichonnais.

|

|

Citons

aussi le ruisseau du chemin du Vieux-Puits à Quihériac et celui de la

Touche Margaro qui s’écoule entre les Roses et la Béchardière et s’étire

ensuite par la Bichonnais. |

|

|

|

|

|

|

|