| Ce

rocher à présent

masqué par une pépinière attira à la fin des années 1950

l’attention d’un géologue. Une parcelle voisine

porte le nom de Marbara, une autre les Gaules. |

|

|

|

|

|

|

|

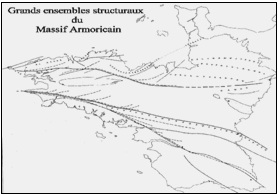

Le

rocher de Mémentü conserve des traces du plissement

Hercynien, terme bien barbare sous lequel se cache les

mouvements géologiques qui engendrèrent l’émergence des

massifs primitifs, puis leur érosion voici près de 300

millions d’années.

Le

Massif Armoricain, était l’un de ces massifs, il s’étirait

depuis le bocage vendéen

jusqu’à la Normandie et passait par le centre de

notre péninsule.

Ce

massif ancien s’élevait alors à une altitude comprise

entre 3000 & 4000 mètres

alors qu’il ne dépasse guère les 300 mètres

aujourd’hui.

|

|

|

|

|

|

ETUDES

GEOLOGIQUES

Dans

la revue « ANNALES

DE BRETAGNE »

en 1951, le Bassin de Broons fit l’objet d’une étude à travers un

article signé Jean

Lallenec. En voici le contenu :

« Le

bassin de Broons est l’un des trois bassins qui se succèdent sur un même

axe prolongeant le bord ouest de la baie de Saint-Brieuc ; le

bassin de Lamballe et le bassin de Rennes l’encadrent au Nord-ouest et

au Sud-est ;

Ayant la forme d’un parallélogramme assez régulier,

il s’étend de l’Arguenon à la Rance sur une vingtaine de kilomètres

et des hauteurs de Rouillac-Saint Jouan de L’Isle au plateau de Mégrit-Yvignac

sur neuf kilomètres.

La dénomination bassin de Broons, bien qu’elle

ne soit pas entrée dans le langage populaire, couvre une réalité

tangible. Le plateau de Mégrit qui ferme le bassin vers le

Nord se tient vers 90.110 mètres, dominant la région de Trémeur-Trédias,

d’une trentaine de mètres en moyenne ; au Sud, la différence

d’altitude est encore plus sensible ; Sévignac est à 70

mètres, alors que les hauteurs qui constituent la limite Sud atteignent

140 mètres et exceptionnellement 150 mètres ; vers l’Ouest et

vers l’Est les dénivellations sont presque aussi nettes : sur la

rive gauche de l’Arguenon

le plateau est à 100-110 mètres, sur la rive droite il ne dépasse

guère 80 mètres. Guenroc sur la bordure orientale est à 96 mètres,

le bassin, au pied, ne dépasse pas 62 mètres.

Ainsi, entouré de

toutes parts par des plateaux compris entre 90 mètres et 150 mètres,

le petit pays de Broons est bien une zone déprimée.

Quelle

est l’origine de ce bassin ?

La

géologie suggère une première réponse : le bassin constitué

essentiellement par des phyllades de St-Lô (X) schistes précambriens

friables et tendres, et entourés de roches dures : grès des

hauteurs appalachiennes du Sud, granite et quartzite du massif de Guitté,

granulite du plateau de Mégrit, serait le résultat d’un déblaiement

des assises tendres par l’érosion. Ce serait une simple excavation

d’érosion différentielle.

Pourtant cette explication dont le

plus grand mérite est la simplicité, ne satisfait pas entièrement

l’esprit.

La partie méridionale du bassin est incontestablement l’œuvre

de l’érosion : le talus raide qui monte vers les hauteurs pénéplaines

du synclinorium médian suit exactement les affleurements de grès

armoricain, roche dure de ce synclinal. Il faut donc convenir que

c’est l’opposition entre

les roches dures du synclinal silurien et les schistes briovériens

tendres, qui est responsable de la différence d’altitude. Mais au

Nord le problème est plus complexe.

Pour M. Dobet, qui avant nous,

avait étudié cette région, l’abrupt de Jugon et d’Yvignac qui

limite le bassin de Broons au Nord, est dû à l’érosion différentielle ;

c’est une « côte » dit-il ; on dirait aujourd’hui

avec M. Guilcher une «pseudo cuesta » .

L’abrupt

en question a bien,

par endroits tout au moins, l’apparence d’une

«pseudo cuesta ». Une rivière, la Rosette, la suit sur la

moitié de la longueur environ, de Mégrit à Jugon. Dans cette partie

abrupte suit à peu près le contact entre le briovérien et la

granulite : c’est ce qui a déterminé le conclusion de M. Dobet.

Est-ce

suffisant ? Au-delà de Mégrit vers l’Est, l’abrupt précédent

se continue sans qu’on puisse l’imputer cette fois à l’érosion

différentielle : ainsi au Nord du bourg de Trédias, on passe

brusquement d’un plateau situéde 70 mètres à un autre plateau situé

à 90 mètres d’altitude tous deux constitués des mêmes schistes

briovériens. Plus loin vers l’Est, pendant plusieurs kilomètres, on

n’observe plus aucune forte dénivellation. Cependant les courbes de

niveau apparaissent orientées exactement dans la même direction que

l’abrupt et des coupes révèlent un relèvement assez rapide de la

surface vers le Nord.

Vers

Yvignac l’abrupt réapparait toujours orienté

N

O-S E et en prolongement des sections précédentes. Il est vrai qu’il

y a là un petit noyau granulitique. Mais il ne se traduit par ailleurs

nullement sans la topographie. Au contraire,

au Nord d’Yvignac les points les plus hauts sont dans les

schistes briovériens : 118 mètres entre Lannouée et Couacler. A

environ trois kilomètres au S E d’Yvignac l’abrupt N O-S E cesse

d’apparaître dans la topographie. Depuis cet endroit jusqu ‘aux

hauteurs de Guenroc le bassin de Broons est ouvert sur le bassin de

Saint-Juvat-Le Quiou.

Cet abrupt Jugon-Mégrit-Yvignac se retrouvant après

des interruptions ou des atténuations et les différents tronçons étaient

toujours alignés, séparant des plates-formes

d’altitudes différentes et pourtant souvent constituées par

les mêmes roches, nous croyons qu’il s’agit d’un accident

tectonique, allant de la flexure à la faille suivant les points.

Sa direction N O-S E alors que les bandes de roches dures :

granulite et schistes micacés et feldspathiques, sont franchement E. O. ,

ajoute à notre conviction

La

direction armoricaine de cet accident fait penser qu’il s’agit

d’une faille hercynienne ayant rejoué vers le milieu du

tertiaire ou plus tardivement peut être : les géologues bretons

croient aujourd’hui à des mouvements post-pliocènes d’une ampleur

voisine de 20 mètres, c'est-à-dire de l’ordre de la différence

d’altitude entre le plateau de Mégrit et le bassin de Broons.

Si

l’hypothèse que nous venons de formuler au sujet de l’origine de

l’abrupt Jugon-Mégrit-Yvignac est exacte, le Bassin de Broons dans sa

partie septentrionale est non pas le résultat d’un déblaiement de sédiments

tendres mais celui d’un affaissement : c’est un bassin

tectonique.

|

LE

BASSIN DE BROONS

|

|

1)

Abrupt tectonique

2)

Flexure

3)

Vallées encaissées

4)

Fracture limitant au Sud la partie effondrée du bassin

4-bis)

Anciens écoulements

5)

Filons de diabase de la butte de Broons

6)

Limite des massifs granulitiques

7)

Plateaux plus élevés que le bassin

8 et 9) Rebords de roches dures

|

|

|

|

|

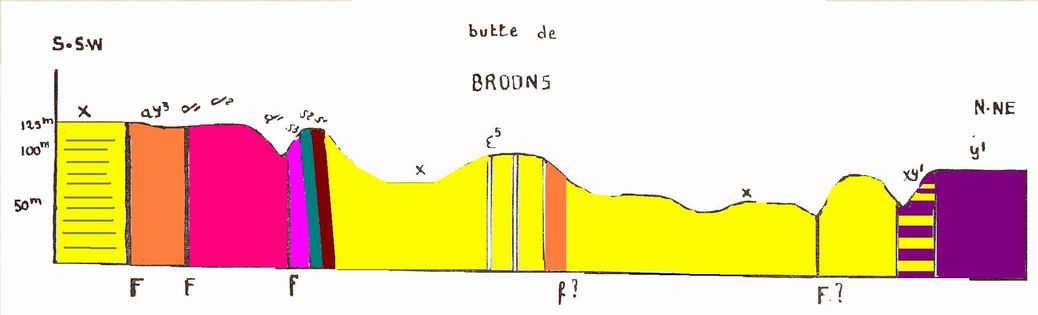

COUPE

À TRAVERS LE BASSIN DE BROONS

| Abreviations |

|

B :

Broons

C :

Caulnes

D :

Guenroc

M :

Mégrit

P

: Plénée-Jugon

S

: Sévignac

Tr :Trémeur

Ts :Trédias

Y

:Yvignac

|

ay3)

porphyroïdes

d2)

schistes et calcaires de Né hou

D’

) grès de Gard

s3)

grès de St Germain S.Ille

s2)

schistes d’Angers

s1)

grès armoricain

x)

phyllades de St-Lô

|

xy1)

schistes micacès

et feldspathisés

y1)

granulite

es)

disabase

f)

faille

f ?)

faille supposée

f ?)

fracture supposée

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

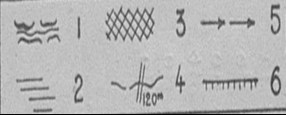

1)

vallée encaissée

2)

replats

3)

hauts replats

4)

ruptures de pentes

5)

écoulements anciens

6)

faille

|

|

|

|

Si

de cette étude morphologique on devait retenir quelque chose, il me

semble qu’il faudrait en premier lieu noter qu’après d’autres

travaux, elle aura attiré l’attention sur le rôle qu’à joué la

tectonique dans l’agencement du relief de la Bretagne, alors

que jusqu’à une époque récente on avait par trop sacrifié aux

surfaces d’érosion.

En second lieu, elle aura établi, croyons nous,

que le diabase peut dans certains cas se comporter en roche dure. Se référant

aux rivages, où l’on voit cette roche donner invariablement des

creux, beaucoup de géographes niaient que ses filons puissent être à

l’origine de la conservation de certains reliefs.

Dans le cas

particulier de la butte de Broons le contour de la hauteur et celui de

la zone de forte densité des filons de diabase coïncidant si nettement

qu’il est impossible de ne pas en être frappé. Il semble donc que

l’on soit fondé de conclure que, dans des roches tendres, les filons

de diabase nombreux et resserrés constituent une véritable armature

responsable de la résistance de l’ensemble. »

|

|

|

|

Une ancienne

carrière à Mémentü

|

|

Au

chemin des roches à Quévert , des échantillons sont regroupés

par grandes familles de roches dont le mode de formation et l'âge

sont donnés sur des panneaux à l'entrée du chemin: les

roches sédimentaires avec les conglomérats d'Erquy-Fréhel,

les grès briovériens de Guilliers, les grès armoricains de

Mûr-de-Bretagne, les grès roses d'Erquy, les schistes briovériens

de Guilliers, les schistes rouges de Pont-Réan, les schistes

bleus de Sévignac, les schistes noirs de Maël-Carhaix, les

calcaires coquilliers (faluns) de Tréfumel; les roches métamorphiques

avec les cornéennes à andalousite de Glomel, les gneiss de

Plénée-Jugon, les migmatites du massif de Saint-Malo, les

amphibolites d'Yffiniac ; les roches magmatiques avec les différents

granites (granite rose de Ploumanac'h, granite à deux micas

de Quily, granites beiges de Languédias, Mégrit, granite

clair de Bobital, granite à cordiérite de Huelgoat, granite

bleu de Lanhélin, granite porphyroïde de Moncontour, …),

le gabbro de Saint-Quay-Portrieux, les dolérites de la Côte

d'Emeraude

|

|

|

|

|

| .

ETAPES GEOLOGIQUES :

(Tableaux

servant de points de repère)

|

|

|

|

|

|

|

PRECAMBRIEN

|

|

|

|

|

| -4,6

milliards d’années:

|

Formation

de la terre

|

|

| -3,8

milliards d’années :

|

Apparition

des plus vieilles roches terrestres connues

|

| -3,

5 milliards d’années :

|

Apparition

des cellules procaryotes

|

| -2

milliards d’années :

|

Apparition

des plus vieilles roches en France

(Gneiss

icartien de Trébeurden & Port-Béni en Pleubian)

|

| -1,

5

milliards d’années :

|

Apparition

des cellules eucaryotes

|

| -700

millions d’années :

|

Apparition

des algues

|

|

| -640

millions d’années :

|

La

région de Plestin les Grèves/ Locquémeau/ Lannion/

Tréguier/Paimpol

fait partie d’une zone volcanique intense liée à

l’enfoncement d’une plaque océanographique.

|

|

|

| -620

à 600 millions

d’années :

|

Dépôts

vaseux sous marins, de grande ampleur, donnant les schistes de

Saint-Lô, ou schistes briovériens qui constituent d’énormes

affleurements rocheux dans le sud et l’est du département

des Côtes d’Armor -région de Lamballe, Loudéac,

Merdrignac, Broons (Rochereuil) ,

Evran…

|

|

|

|

|

|

|

|

ERE

PRIMAIRE

|

|

|

|

|

| CAMBRIEN

: |

|

|

|

|

|

| -580

à 530 millions d’années :

|

A

la fin du Précambrien surgissent de hautes montagnes, c’est

l’orogenèse cadomienne. Plissement et métamorphisme des

schistes briovériens, formation des ortho gneiss de Lamballe,

des massifs granitiques de Perros-Guirec/ Bréhat/ Guitté

|

| -530

millions d’années :

|

au

début de l’ère primaire la vie n’existe qu’au fond des

mers sous formes d’êtres unicellulaires, les distensions liées

à la fin de l’édification des montagnes cadomiennes, entraînent

des manifestations de volcanisme aérien explosifs (baie

de Paimpol)

|

|

Apparition

des mollusques tribolites

|

|

|

|

|

| ORDOVICIEN :

|

|

|

|

|

|

| -480-470

millions d’années :

|

à

l’Ordovicien, la vie n’existe toujours pas, vers la fin de

cette période, la phase de transgression

marine sur le continent cadomien produit des vases

noires à faune marine qui donneront les schistes. Apparition

des poissons

|

|

|

|

| SIBERIEN :

|

|

|

|

|

|

| -420

à 400 millions d’années :

|

Mise

en place sur les terres émergées de grands filons de dolérite

au niveau des fissures de l’écorce terrestre

|

|

Apparition

des animaux terrestres

|

|

|

|

|

|

La

fontaine aux Pies à Mementü

Elle présente la particularité d’être toujours

alimentée en eau.

|

|

|

|

|

| DEVONIEN : |

|

|

|

|

|

| -400

à 360 millions d’années :

|

Au

Dévonien la vie végétale se développe sur terre, entraînant

la formation des sols, aidant à réduire l’érosion .

Au Dévonien supérieur,

il semble que l’ensemble des terres soit émergé.

|

|

Apparition

des amphibiens et des insectes

|

|

|

|

| CARBONIFERE : |

|

|

|

|

|

| -350

à 280 millions d’années :

|

Naissance

d’une nouvelle chaîne de montagne. C’est l’orogenèse

hercynienne qui s’accompagne d’un plissement

des formations

sédimentaires antérieures

(

rocher de Mémentü)

|

|

Des

manifestations volcaniques accompagnent les mouvements

tectoniques. Pris en tenaille entre Bretagne Nord et Bretagne

Sud, les sédiments sont plissés et forment un vaste

synclionrium médian, à

travers toute la Bretagne.

|

|

Apparition

des reptiles et des forêts de fougères

|

|

|

|

| -330

millions d’années :

|

Massif

de Plouaret/Trédez

|

|

|

|

| -310

millions d’années :

|

Massif

de Moncontour

|

|

|

|

|

| -300

millions d’années :

|

Massif

de Bobital |

|

|

Massif

de Quintin

|

|

|

|

|

| PERNIEN : |

Apparition

des forêts de conifères

|

|

|

|

|

ERE

SECONDAIRE

|

|

|

|

|

| TRIAS : |

|

|

|

|

|

| 250

millions d’années :

|

Apparition

des dinosaures et des mammifères

|

|

|

|

| JURASSIQUE : |

|

|

|

|

|

| 195

millions d’années :

|

Il

n’y a qu’un seul continent : |

|

|

la

Pangée, mais

la dérive des continents

va fragmenter cette masse peu à peu.

|

|

|

|

|

Apparition

des oiseaux et des plantes à fleurs

|

|

|

|

| CRETACES : |

|

|

|

|

|

| 135

millions d’années :

|

Apparition

des primates et des marsupiaux |

|

|

|

|

ERE

TERTIAIRE

|

|

|

|

|

| A

l’ère Tertiaire, la région subi des efforts

tectoniques très importants, il en résulte des fossés

comme les cuvettes de Plénée-Jugon & Sévignac.

|

|

|

|

| PALEOCENE |

|

|

|

|

|

| 65

millions d’années

|

|

|

|

|

|

| EOCENE |

|

|

|

|

|

| 55

millions d’années |

|

|

|

|

|

| OLIGOCENE |

|

|

|

|

|

| 40

millions d’années

|

|

|

|

|

|

| MIOCENE

|

|

|

|

|

|

| 25

millions

d’années

|

La

dérive des continents se poursuit, notre contrée connaît

alors un climat subtropical comparable à celui de la Mer

Rouge.

Au cours

de cette période dite du Miocène, un bras de mer peu profond

séparait notre péninsule de la basse Normandie et de l’Anjou

et inondait les vallées de la Vilaine et de la Rance: la mer

des faluns. De nombreux fossiles ont été découverts dans la

région du Quiou (dents de requins, lamantins, phoques, os de

primates, coraux, pollens de palmiers, séquoias…)

|

|

|

| PLIOCENE |

|

|

|

|

|

| 7

millions d’années |

apparition

de Toumaï, 1er hominidé connu.

|

|

|

|

|

| 5,3

millions d’années

|

Apparition

des mammifères des herbivores et des carnivores |

|

|

|

|

ERE

QUATERNAIRE

|

|

|

|

|

|

| L’ère

quaternaire fut marquée par les grandes glaciations |

|

|

|

|

| 3,5

millions d’années : |

Apparition

des êtres humains :

|

|

|

|

|

|

Lucy

en Éthiopie, notamment dans la vallée de l'Afar

&

Abel, dans le désert du Tchad

|

|

|

|

| PLECSTOCENE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

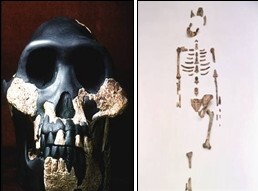

| Australopitèque

d'Australopithecus afarensis, une des plus anciennes espèces

d'hominidés, est âgé d'environ quatre millions d'années.

Il possédait des caractéristiques communes avec l’homme

moderne, mais aussi avec les singes actuels . A droite Lucy

|

|

|

|

| En

Ethiopie, à environ quatre cents kilomètres au Nord-Est

d’Addis-Abeba, à Dikika, les berges du fleuve Awash, dont

les boues l’ont protégée notamment des charognards Lucy,

trouvée en 1974, était presque en face.

Son époque ? 150 000 ans plus vieille que Lucy, ce qui

donne 3,32 millions d’années.

Son âge ? 20 ans,

conclut l’étude des mâchoires et de la dentition (des

dents de lait ont été retrouvées), avec tomographie assistée

par ordinateur.

Cause de la mort ? L’état des

os inspire l’hypothèse que la fillette est morte noyée,

probablament lors d’une inondation.

Sa famille ? Australopithecus

afarensis, indique l’équipe internationale de découvreurs

dirigée par l’Ethiopien Zeresenay Alemseged, de l’Institut

Mack Planck de Leipzig.

La quasi-totalité des os ayant pu être

rassemblée, un portrait de la fillette peut être reconstitué :

des mains « longues et

recourbées », des doigts « longs et incurvés »,

un crâne (entier) de 330 cm3, une taille de quarante centimètres.

Il reste encore à dégager

quelques parties du squelette de la gangue de sédiments.

Mi-fille, mi-singe ? "La partie inférieure du corps

- le pied, le tibia, le fémur - nous montre clairement que

cette espèce était une créature marchant debout", note

Zeresenay Alemseged.Bipède, l’enfant présente aussi des

caractères propres aux grands singes grimpeurs : la

morphologie des mains et des bras est adaptée aux déplacements

dans les arbres.

Comme la découverte a déclenché un grand

enthousiasme dans la communauté scientifique ("Cette

fillette représente le squelette d’enfant le plus ancien et

le plus complet jamais découvert dans l’histoire de la paléoanthropologie",

a déclaré le Pr Zeresenay Alemseged), le squelette a été

baptisé Selam, soit paix en amharique, langue

officielle de l’Ethiopie. Le nom de Lucy avait bien été

trouvé dans le ciel des Beatles.

|

|

|

|

| Australopithecus

anamensis, qui vécut

au Kenya il y a 4,2 millions d’années jusqu’à il y a 3,9

millions d’années ;

|

|

|

|

| Australopithecus

afarensis, espèce à laquelle appartient Lucy, ayant vécu

il y a 3,9 millions d’années jusqu’à il y a 2,9 millions

d’années ; |

|

|

|

| Australopithecus

bahrelghazali, dont on

pense qu’il a vécu en Afrique centrale il y a 3,5 millions

d’années jusqu’à il y a 3 millions d’années ;

|

|

|

|

| Australopithecus

aethiopicus, découvert

au lac Turkana (Kenya) et datant de 2,9 à 2,6 millions

d’années ; |

|

|

|

| Australopithecus

africanus, originaire

du sud de l’Afrique et vieux de 3 à 2,5 millions d’années

;

|

|

|

|

| Australopithecus

boisei, ayant vécu en

Afrique orientale il y a 2,5 millions d’années jusqu’à

1,5 million d’années ; |

|

|

|

| Australopithecus

robustus, qui a occupé

l’Afrique du Sud il y a 2 millions d’années jusqu’à il

y a 1,5 million d’années |

|

|

|

| LE

MESOLITHIQUE |

|

|

|

|

|

| 10.000

ans : au mésolithique se produit le premier réchauffement

de la fin de la période glaciaire, appelé oscillation d’Alleröd.

Peu à peu s’installe un climat plus tempéré. La forêt se

développe. La faune froide (mammouth, renne, bouquetin, etc.)

se raréfie tandis que se multiplie la faune tempérée

(sanglier, cerf, etc.) ; le mésolithique traduit

l’adaptation à ce nouvel environnement. Grottes peintes. |

|

|

|

|

|

|

|

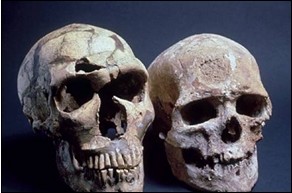

Homme

de Néandertal, vivait au mésolithique,

de 120 000 à 35 000 ans et s’est éteint sans

descendance (à gauche)

et homme moderne |

|

|

|

|

| PALEOLITHIQUE |

|

|

|

|

|

| 3

millions d’années à en 8000 av. J.-C. environ, emploi de

petits silex pointus ou tranchants. Apparition il y a environ

2 millions d’années de l’homo sapiens, dont fait partie

l’homme moderne. 15000

av. J.-C. à 9.000 : homme de Cro-Magnon

|

|

|

|

| LE

NEOLITHIQUE |

|

|

|

|

|

| 8000

av. J.-C. au Proche-Orient et 2000 av. J.-C, apparition de

l’agriculture. Monuments connus sous forme d’allées

couvertes, menhirs. (Ville

au Bourg). Apparition du

feu, il y a 450 000 ans, les plus anciens foyers datés

ont été découverts en Bretagne.

|

|

|

|

| L’AGE

DU BRONZE |

|

|

|

|

|

| 2.000

à 800 av. J.-C, de la métallurgie, notamment du bronze,

alliage de cuivre et d'étain, destiné à la fabrication

d'outils, d'armes, de bijoux et d'objets divers. Arrivée des

Gaulois en Europe. Monuments

connus les tumulus.

Les dolmens étaient généralement

recouverts de terre pour former des buttes artificielles, ou

tumulus. (Brondineuf)

|

|

|

|

| L’AGE

DE FER |

|

|

|

|

|

| 500

av. J.-C à 56 avant J-C (conquête

romaine)

|

|

|

|

|

| L’EMPIRE

GALLO-ROMAIN

|

|

|

|

|

|

| De

56 avant J-C aux environs 480 de notre ère (Chute

de Rome)

|

|

|

|

|

Le

site de Mementü

|

|

|

|

|

|

|