|

LES

DEFRICHEMENTS

Trois

grandes périodes de défrichement se sont succédé au Moyen

Âge.

La première remonte au VIe siècle ;

la deuxième, de

loin la plus importante, s’étale du XIe au XIIIe siècle ;

et la troisième s’étend de 1450 à 1500 environ, alors que

la Peste noire, la guerre de Cent Ans et les mauvaises récoltes

font déserter les sites défrichés.

Néanmoins, ces trois périodes

ont un caractère commun : elles sont déterminées par une

croissance démographique forte, une volonté politique bien

affirmée et une paix relative. Les défrichements sont

effectivement le fruit d’une volonté politique : celle de

seigneurs désireux de rentabiliser leur fief en

l’exploitant le plus possible. Si les seigneuries

monastiques cisterciennes et bénédictines ont joué souvent

un rôle non négligeable dans cette vaste entreprise, les

seigneurs laïques ont, eux

aussi, activement participé à ce mouvement avec, en

premier lieu, les rois de France.

Pour attirer les paysans,

ces seigneurs offrent aux défricheurs des franchises,

c’est-à-dire des réductions d’impôts ou des libertés

particulières. Les noms de Villefranche, Villeneuve ou

Bastides sont la trace de ces libertés locales. Les seigneurs

recrutent fort loin leurs nouveaux paysans : des Poitevins et

des Bretons viennent ainsi défricher la région de

l’Entre-deux-Mers, près de Bordeaux. Ces entreprises

profitent, à partir du XIe siècle, de la diffusion de la métallurgie

et du recours, dans les régions les plus riches, aux chevaux

de trait.

Ces améliorations permettent l’augmentation des

rendements et surtout l’allongement des sillons — donc

l’extension de fait des surfaces cultivées. Avec

l’introduction de franchises, les défrichements ont permis

au métayage et au salariat de se substituer peu à peu au

système initial des corvées, survivance pénible mais moins

systématique qu’au haut Moyen Âge.

Les défrichements ont

aussi pour conséquence l’augmentation des revenus de la

terre et, au-delà, l’enrichissement général des pays

concernés. La troisième période de défrichement permet

aussi à une nouvelle élite de s’imposer : celle des

notables urbains tels les capitouls, ces magistrats

toulousains qui profitent de la crise de la noblesse

traditionnelle pour se saisir de seigneuries où ils

organisent systématiquement l’exploitation du pastel.

Cependant, l’accroissement de la population se poursuit à

un rythme plus rapide que celui des rendements, selon le

principe des rendements décroissants énoncé par l’économiste

Malthus au XVIIIe siècle.

Aussi les défrichements s’arrêtent-ils

lorsque les terres défrichables ne sont plus suffisamment

rentables pour subvenir aux besoins des défricheurs : ces

terres pauvres (landes, terres inondables du pays de Caux ou

hautes terres du Massif central) sont alors délaissées. Le

phénomène de la surpopulation française, du Languedoc à

l’Île-de-France (Emmanuel Le Roy Ladurie a étudié la

surpopulation du Languedoc, Jean Jacquart, celle de l’Île-de-France),

explique en partie la crise profonde qui touche la France à

partir des années 1550-1560.

Au total, ces grands défrichements

constituent l’évolution la plus importante de l’économie

agricole durant le Moyen Âge : ils sont la condition des périodes

de prospérité médiévale, ils entraînent de profondes

modifications des systèmes d’exploitation et des hiérarchies

sociales et économiques, et façonnent durablement le paysage

rural français.

À partir des années soixante, la toponymie,

la dendrologie et la photographie aérienne sont utilisées de

manière systématique pour compléter les informations géographiques

très lacunaires, fournies jusqu’alors par les seules

chroniques.

|

|

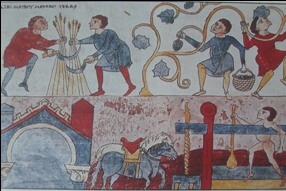

Les

diverses tâches du laboureur au Moyen-Âge

La Villeneuve

|