|

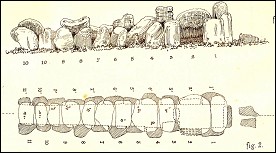

L’ALLEE

COUVERTE DE LA VILLE AU BOURG

Témoignage

des premières traces de civilisation à Rouillac, l’allée couverte

mise à jour à la fin du XIXème siècle et détruite après fouille en

1897 :

Voici le résumé

des fouilles qui y furent pratiquées :

« Appuyée

par l’extrémité nord au talus d’un chemin creux qui borde le

champs où se dresse le monument, il s’avance sur une longueur de 13 mètres,

normalement à ce talus, dans les terres labourables.

L’entrée de

l’allée est dirigée un peu à droite du clocher de Rouillac, en est

distante de 300 mètres environ.

Les 3 piliers extrêmes du Nord, un

transversal et deux latéraux, formant le fond de la chambre, n’ont

plus leur table de recouvrement, elle a été chavirée dans l’Ouest et

on la voit fichée en terre, elle est d’une longueur de 2, 40 mètres.

La seconde table mesure 2, 50 mètres X 2, 40 mètres et 1, 40 mètre

d’épaisseur.

La troisième table épaisse de 0, 80 mètre, est la

seule qui soit en place. Au fond, entre les piliers 1 & 1’, la

largeur est de 1, 43 mètre ; entre les piliers 2 & 2’, la

largeur est de 1, 20 mètre seulement.

Allée

couverte à la Ville au Bourg

Le

mobilier funéraire :

a)

une grosse hache en diorite massive presque conique.

b)

un poignard en silex

jaune brun

g)

une molette en granit

h)

une moitié intérieure d’une hache en diorite

m)

une hache en diorite

n)

une hache en dia base

o)

une hache en dia base

p)

une hache en diorite

s)

une

molette en granit

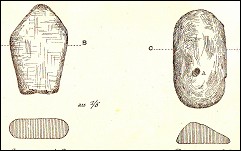

Poignard

en silex & pointe de flèche du dolmen de Rouillac

Molettes

en granit

|

|

LE

NÉOLITHIQUE

C'est le naturaliste et homme politique britannique

sir John Lubbock qui, en 1865, propose les termes paléolithique (du

grec palaios, « vieux », et lithos, « pierre ») et néolithique (de

neo, « nouveau ») pour désigner respectivement l'âge de la pierre

taillée et l'âge de la pierre polie. On utilise également les termes

« âge de la pierre ancienne » et « âge de la pierre nouvelle ».

Le

polissage marque une rupture technologique fondamentale entre les deux périodes.

En rendant les tranchants plus efficaces et plus résistants, le

polissage des outils en pierre a permis de généraliser les défrichages

(coupe du bois et extraction des racines) et de favoriser l’émergence

de l’agriculture. Par l’essor démographique qui en est résulté,

le néolithique a été à l’origine des grandes migrations. Le néolithique

a toujours été associé aux origines de l'agriculture, à la sédentarisation

des peuples sur les terres cultivées, et à l'utilisation de la poterie

(voir céramique) et des outils de pierre polie. Ce terme reste utilisé

pour tout l'Ancien Monde, avec des dates qui varient entre 8000 av.

J.-C. au Proche-Orient et 2000 av. J.-C., date à laquelle a été adoptée

la technologie du cuivre ou du bronze dans le nord de l'Europe.

Il en

est de même pour l’Afrique où la céramique a fait son apparition à

la même époque, et d’une manière autonome, dans le massif de l’Aïr

(Sahara), mais a perduré longtemps sur le continent parallèlement à

la métallurgie du fer.

La culture des céréales et l'élevage de

bovins, d’ovins, de caprins et de porcins, issus d’un long processus

de sélection et de domestication, ont permis un fort accroissement de

la population et ont imposé la sédentarisation.

Le néolithique voit

ainsi l'émergence des premiers villages, aux maisons construites avec

les matériaux locaux : briques de terre séchée au Proche-Orient (Çatal

Höyük, en Turquie), pierre brute (Fontbouise, dans le Gard) et rondins

de bois isolés avec de la terre dans le centre et l'ouest de l'Europe,

par exemple.

À Jéricho, le néolithique précéramique coïncide avec

la construction de gigantesques enceintes de pierre. Un des villages néolithiques

les plus représentatifs est celui de Skara Brae (de 2400 à 1800 av.

J.-C. environ), dans les îles Orcades, dont les maisons, et même les

meubles (lits, armoires et commodes), sont construits en plaques de

pierre.

Un important déboisement a été entrepris à la même époque,

comme en témoignent les nombreuses maisons en bois, de plus d'une

dizaine de mètres de long, construites en Europe avec de longs troncs

d’arbres. On a découvert dans l'un de ces sites, à Kückhoven dans

le nord-ouest de l'Allemagne, le plus ancien puits du monde, antérieur

à 5000 av. J.-C., consolidé avec de grandes plaques de bois.

Le néolithique

voit également l'apparition de passerelles en rondins permettant de

circuler au-dessus des marécages comme en Angleterre, et de villages

aux maisons construites avec des pieux de bois plantés en terre sur les

rives des lacs alpins, comme à Charavines, dans l’Isère (voir

Palafitte).

En un sens, la poterie est à l’origine de la

cuisine. La

poterie néolithique était souvent richement décorée de motifs

incrustés avant cuisson au moyen de divers objets (épis de céréales,

tige végétale), pour permettre une meilleure préhension. Les autres

objets en terre cuite (figurines votives, jouets) étaient souvent

peints avec des ocres de différents tons.

La très grande variété des

formes et des décors, ainsi que la qualité et la provenance des

argiles utilisées, permettent de déterminer des faciès culturels dont

la datation est ensuite effectuée par thermoluminescence. Les monuments

mégalithiques (du grec, signifiant « grande pierre ») font également

leur apparition au néolithique et se développent jusqu’à l’âge

du bronze.

Ceux d'Europe de l'Ouest sont les plus connus, avec les

immenses cercles de pierres de Grande-Bretagne (Stonehenge et Avebury) ;

les menhirs ou pierres levées, souvent isolés mais présents par

milliers sur le site de Carnac en Bretagne ; les « statues-menhirs »

anthropomorphes et les immenses tombes mégalithiques disséminées de

la Scandinavie au Portugal. La plupart de ces tombes, comme celles de

New Grange et Knowth en Irlande, ou Gavr'inis en Bretagne, sont

abondamment décorées de motifs incrustés dans la pierre : spirales,

diamants et même des haches. Certaines sépultures en Espagne et au

Portugal étaient peintes à l'intérieur.

L'astronomie a joué un rôle

important dans la conception et l'orientation de certains de ces

monuments ; Stonehenge par exemple, est aligné dans l'axe du Soleil en

été. Si les mégalithes de certains monuments européens présentent

des proportions gigantesques, un des ensembles les plus spectaculaires

de cette culture mégalithique se trouve sur l'île de Pâques, où une

civilisation de type néolithique a édifié, entre 500 av. J.-C. et

environ 1600, des centaines de plates-formes imposantes, les ahu.

Ces

dernières sont composées d'énormes blocs de pierre, sur lesquelles

sont érigées d'imposantes statues de pierre, ou moai. Tout d’abord

sculptées dans le tuf volcanique au moyen de marteaux de basalte, ces

statues ont été vraisemblablement transportées sur des rondins de

bois, sur des kilomètres, jusqu'aux plates-formes.

Le travail nécessaire

à la réalisation de ce gigantesque ensemble mégalithique témoigne de

l'ingéniosité et des remarquables capacités de ce peuple disposant

pour toute technologie de simples outils de pierre et de matériaux

organiques.

Les exploitations minières apparaissent également au néolithique.

L'obsidienne (verre volcanique), très employée au mésolithique,

provenait des îles de la Méditerranée et faisait l’objet d’un

commerce étendu. Il en est de même du poisson et des coquillages,

commercialisés séchés ou fumés, comme en témoignent les très

nombreux amas coquilliers

|

|

LES ALLEES COUVERTES

Les mégalithes d'Europe occidentale ont été construits entre 4500 et

1800 av. J.-C., au cours de la période néolithique et pendant une

partie de l'âge du bronze.

Les îles Britanniques, l'ouest et le

centre-ouest de la France, la Belgique, le nord de l'Allemagne, la

Scandinavie, l'Espagne, le Portugal, les îles méditerranéennes (Baléares,

Malte), l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, la Crimée, le Caucase, les

hauts plateaux iraniens, le plateau du Dekkan, la Birmanie, le Japon et

les îles du Pacifique Sud, en particulier l'île de Pâques, ainsi que

l’Afrique subsaharienne, comptent parmi les régions les plus riches

en mégalithes.

Il existe

trois types de sépultures mégalithiques : les dolmens simples, les

dolmens à couloir, et les allées couvertes qui sont des chambres

rectangulaires allongées constituant, en fait, une suite de dolmens

placés les uns contre les autres.

|

|

Les

restes de l’allée couverte |