|

visite de

Bourgneuf par les Cousamis

le

Maquis et les Résistants

les

Loups

|

|

|

|

(160

mètres d’altitude)

-peut

être formé avec la racine bretonne : bod

(Buisson-bois)

|

|

|

|

Familles

présentes à Bougueneuf

|

|

-Trillard

1670-1780

-Rouvrais

1680-1780

-Lorêt

1690-1710

(Le Bourg Neuf)

-Douais

1690-1730 (métairie de

Bourgeneuf)

-Lescouët

1690-1700 (le Bourgneuf)

-Duval

1690-1710 (le Bourgneuf)

-Hamonic

1690-1700

-Legac

1720-1730

-Reboux

1720-1730

-Duchesne

1730-1750 (métairie de Bougueneuf)

-Hervé

1740-1750

-Rochard

1730-1750 (Bois Bougueneuf)

|

|

-Perrin

1740-1750

(métairie de Bougueneuf)

-Paulmier

1740-1750 (métairie de Bougueneuf)

-Lerin

1740-1750

-Richard

1750-1790 (Métairie de Bougnay)

-Denouel

1740-1750 (boisillier au Bois de Bougueneuf)

-Brisourier

1740-1750 (Bois Bougueneuf)

-Cadec

1740-1750 (org.Tréguier,

Bois de Bougueneuf) *

-Morin

1750-1790

(métairie de Bougueneuf)

-Lenée

1750-1760 (métairie

de Bougueneuf)

-Guérin

1760-1770

-Lemée

1760-1770 (métairie

de Bougueneuf)

-Brillault

1770-1780 (Bougneuf)

|

|

|

|

|

Le bois de

Bougueneuf

|

|

|

|

|

|

LES

MOTTES CASTRALES DE BOUGUENEUF

|

|

|

|

|

|

Anciennement

Bougueneac dans une montre de 1475,

le lieu semble avoir une origine gallo-romaine.

Un

enclos datant probablement de l’Age du Fer a été mis à

jour en 2003 lors d’une prospection aérienne du centre archéologique

d’Alet.

C’est très certainement à l’époque féodale,

aux environs de l’an mil que l’endroit fut choisi comme

site stratégique afin d’y aménager des défenses de types

mottes castrales.

Une

motte castrale était avant tout un ouvrage militaire, et au

vu des techniques encore rudimentaires de la guerre au

XIè siècle, la

composition d’un

tel site se résumait à l’emploi de bois ce n’est qu’un

peu plus tard qu’on incorpora de la pierre à ce type

d’ouvrage. Contrairement à la tradition romantique — et

anachronique — qui veut que les châteaux à motte aient été

édifiés à l’initiative de chevaliers soucieux d’offrir

aux manants une protection contre les attaques des Sarrasins

ou des Normands, ils sont le plus souvent le résultat d’une

concession faite par un suzerain local ou national à un

vassal.

Tout laisse donc penser qu’un vassal des seigneurs

de Dinan ait possédé ici une défense. La motte servant

aussi de résidence à ses possesseurs, on peu aisément

imaginr l’exiguïté de l’espace réservé au seigneur et

à sa famille qui habitait le premier étage, le second étage

étant réservé à la défense, et le rez de chaussée

servant de magasins et de celliers. La forme de Bourgneuf est

également à rapprocher de Villeneuve, ces lieux furent défrichés

à l’époque féodale.

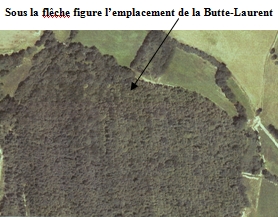

On

connaissait déjà l’une de ces mottes située à l’extrémité

orientale, dans l’angle nord, désignée la Butte

Laurent***. Cette première motte était décrite comme une

enceinte circulaire formée par un fossé entourant une butte

un peu aplanie. D’une hauteur de 14 mètres, elle est entourée

d’une première enceinte d’une circonférence de 140 mètres,

une seconde enceinte en partie disparue mesure le double. Au-delà

de cette seconde enceinte, dans l’angle nord on devine la

barbacane. On aperçoit sur le à l’angle nord-ouest du

rempart un éboulis de matériaux, la tradition atteste

qu’une partie de l’actuel manoir proviendrait de cette

motte.

L’ensemble dû être

utilisé jusqu’aux environs du XIVème siècle. Cependant,

lors de prospections aériennes effectuées le 13 juillet

2002 par le Centre Archéologique d’Aleth,

une seconde motte fut découverte au milieu d’un étang,

situé dans l’angle sud du Bois de Bourgneuf, ce qui laisse

supposer l’importance de

l’endroit.

On

ne sait pas en revanche vers quelle période ces sites furent

abandonnés.

***La

tradition prétend

que sur cette motte s’élevait autrefois le château des

Beaumanoir.

|

|

L’une

des « mottes castrales » de Bougneuf au centre

d’un étang, en réalité un îlot aménagé

artificiellement lors de la mise en eau du site

|

|

|

|

|

LA

MOTTE CASTRALE

Peu

nombreux encore, aux environ de l'An Mil, les "châteaux"

primitifs de bois et de terre vont se multiplier, accompagnant

la "révolution cistercienne" et l'intensification

du défrichement des campagnes et la croissance démographique.

Les maîtres des lieux imposent leur autorité en confortant

les prérogatives qui leur ont été attribuées par les

vestiges d'un pouvoir central très éloigné ... ou qu'ils se

sont attribuées par la force, la ruse ou les alliances.

Ces

fortifications, qui traduisent de façon tangible les règles

de la féodalité naissante, outre leur fonction défensive,

vont devenir des centres de gouvernement et d'administration,

sans être de véritables chateaux, qu'elles préfigurent

cependant.

De plan vaguement circulaire, pour tenir compte du

relief, les enceintes castrales vont couvrir l'Europe

occidentale de la fin du IX° siècle au XII° siècle.

Ce

sont des plates-formes de 10 à 100 mètres de diamètre,

parfois légèrement surélevées. Elles sont constituées

d'un habitat permanent fait de bois et de torchis. Ces espaces

sont cernés d'un fossé profond de 3 à 4 mètres, assez

rarement en eau, protégé par un talus fait de la terre qui

provient tout simplement du creusement du fossé, armé de

palis et de fascines. Une passerelle escamotable ou un passage

permanent renforcés d'un appareil défensif permettent l'accès.

La fin du XI° siècle, voit apparaître une forme castrale

plus performante : le château sur motte. De construction aisée,

ces bâtisses de bois et de terre essaimeront jusqu'au début

du XIII° siècle, bravant souvent l'autorité royale ou

ducale.

En principe, seul le roi ou son représentant, peut

accorder le droit de fortifier.

Nombre de petits féodaux ont

profité de la faiblesse du pouvoir royal pour passer outre à

cette autorisation.

|

|

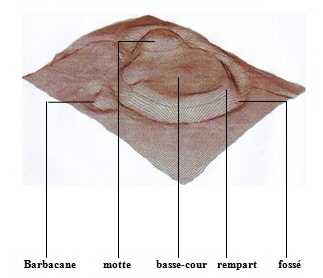

Reconstitution

d’une motte castrale

Motte :

colline artificielle de terre de forme tronconique, portant

une tour souvent accompagnée d’une palissade

Basse-cour :

placée en position inférieure par rapport à la motte, elle

en est le complément, souvent délimitée par une enceinte,

elle contient des bâtiments résidentiels et des bâtiments

de service

Rempart : Il est

constitué d’une levée de terre, maintenue

par du bois ou un mur de soutènement. Il porte souvent

une palissade ou un chemin de ronde

Fossé : un fossé sec isole la

motte & la basse-cour qu’il isole et protège

Barbacane :

c’est un ouvrage avancé, placé face à une entrée au-delà

du fossé

|

|

|

|

|

|

La Butte

Laurent

|

|

|

|

|

|

La Butte

Laurent

|

|

La deuxième

enceinte

|

|

|

|

|

|

Le rempart

et le fossé

|

|

Le flan Est

de la butte

|

|

|

|

|

LE

MANOIR DE BOURGNEUF

Relativement

transformé, ce manoir devait en partie dater du XVe siècle.

Un double porche devait en permettre l’accès,

cependant, il a été supprimé afin de laisser place

à de simples ouvertures. En revanche, un fenestrage a été

conservé à droite de ce double porche.

|

|

Le

manoir de Bourgneuf

|

|

|

|

|

|

Fenestrage

du début XVème siècle incorporé dans le manoir de Bourgneuf

|

|

À

Bougneuf, un

vieux puits est

incorporé dans une remise,

À droite on observe une remarquable auge

|

|

|

|

|

|

La

famille Le Berruyer :

La

première famille mentionnée à Bourgneuf, c’est la famille

Le Berruyer qui portait pour armes

« D’azur à trois pots d’argent » et

avait pour devise

Meliora sequntur

Cette

famille était présente à Bourgneuf dès

1428, avec Jean

Le Berruyer. En 1449, Amice Le Berruyer est cité présent à

la Ville Billy, autre village de la paroisse de Sévignac.

Un

certain Guillaume Rouxel décédé en 1435, était

marié à PerrotteLe Berruyer de la Maison du Margaro.

-Jehan

Le Berruyer, noble homme à Bougueneac, d’après la montre

nobiliaire de 1475.

Jean

Le Berruyer marié

vers 1513 à Jeanne Hudelor eut pour héritier Robin époux de

Jeanne Gaude. Vers 1569, Jean Le Berruyer fils de

Robin épousa Marguerite Volance de Plénée, héritière de

la terre du Tertre

Volance et de la Barbottais en Plénée, il eut pour fils François

Le Berruyer qui est

dit Sieur du Tertre

Volance. En 1691, la terre du Tertre Volance était encore aux

mains d’un certain Jean Le Berruyer. Pour autant rien

n’atteste que cette famille était encore présente à

Bourgneuf vers cette période. La famille Hingant succéda

semble-t-il à la famille Le Berruyer au manoir de Bourgneuf.

|

|

Armes

Le Berruyer

|

|

|

|

|

|

Armes

Hingant

Armes

du Rocher

|

|

La

famille Hingant :

La

famille Hingant, dont les armes étaient « de gueules à

la fasce d’or accompagné de quatre billettes de même en

chef, et trois en pointe, posée 2 et

1 » comptait

pour ancêtre Geoffroi, chevalier, de la paroisse de Plestan,

mentionné dans une charte de Boquen en 1292. Olivier Hingant,

fils puîné de cette famille établie au château du Hac au

Quiou, ratifia le traité de Guérande en 1381, il épousa

Jeanne de la Tremblaye. Alain,

leur fils épousa Françoise de Quérouart. Les deux générations

suivantes comptaient Robert Hingant époux de Marguerite

Brillet et Jean Hingant époux de Gillette Guedé.

De

l’union de Jean Hingant & Gillette Guedé naquirent deux

fils : Jean, évoqué ci-dessous et Pierre évoqué à

l’article de Quihériac.

Jean

Hingant, se maria en 1606 avec Marguerite Bouessel, dame de La

Ville-Bouchart, fille de Pierre & Julienne Hattes. Ils

sont cités dans

le registre des baptêmes à Sévignac à deux reprises :

Ecuyer Jean Hingant et son épouse Marguerite Bouexel, sieur

et dame du Bourneuf, parents

d’un fille prénommé

Françoise née le 15 décembre 1608, l’enfant a

pour parrain

missire Jean Grignart, et pour marraine Delle Françoise

Chassault, dame de Launay-Chausanay . François Hingant,

fils de écuyer Jean Hingant et Marguerite Bouessel, fut

baptisé le 8 août 1610, en présence de écuyer François Glé,

sieur du Parga et Delle Guillemette Lelevroux, dame de l’Argentaye.

Deux autres enfants issus de Jean Hingant et Marguerite

Bouessel verrons le jour, l’un prénommé Jean est titré

sieur de la Tremblaye, un second fils prénommé Mathurin est

donné sieur de St Maur Titré

sieur de la Tremblaye, Jean Hingant épousera en 1647 Aliénor

deCleux. Joseph

leur fils

sera seigneur

de Bourgneuf. C’est

la famille du Rocher-Parga (voir

aussi le Plessix-Gauteron)

qui possédait Bougueneuf à la veille de la Révolution. Après,

le domaine de

Bourgneuf fera partie du domaine de Limoëlan.

|

|

|

|

|

LA

FEODALITE

Les rois

carolingiens du IXe siècle, en déléguant leurs pouvoirs aux

ducs et aux marquis pour conduire les hommes libres à la

guerre, et aux comtes pour présider les assemblées de

justice, utilisent les premiers ces liens vassaliques de dévouement

personnel. Ils transforment alors en vassaux les représentants

du ban royal dans les provinces, en exigeant un engagement de

fidélité exclusive, en échange des terres jusqu’ici perçues

comme simple rétribution.

De même, ils poussent les membres

des noblesses locales à se lier de la même manière aux

comtes. Tout un réseau de dévouements individuels se tisse

progressivement et remplace les obligations publiques. Cette

politique se pérennise, puisque le souverain ne peut refuser

à l’un des héritiers d’une délégation royale de

reprendre la charge paternelle.

C’est ainsi que s’établissent

des lignages comtaux et que se créent des principautés

autonomes au Xe siècle. Puis, à leur tour, les comtes se détachent

des ducs avant que ne se créent une multitude de cellules indépendants.

Autour de l’an mil, les maîtres des principales

forteresses, soutenus par leurs compagnies vassaliques,

cessent de se réunir autour du comte et s’approprient le

pouvoir de commander et de punir les populations villageoises.

Le droit de commander et de punir se trouve désormais

distribué en un grand nombre de territoires minuscules. Les

premiers châteaux furent élevés en Europe à la fin du IXe

siècle. Leur apparition coïncide avec l'affaiblissement du

pouvoir central et la lutte entre les premiers seigneurs féodaux

pour délimiter leur territoire (voir Féodalité).

Très

vite, le château cristallisa autour de sa position dominante

et de ses éléments militaires, effectifs ou purement

symboliques, la puissance du seigneur et son contrôle sur la

région environnante et sur ses habitants.

Le château pouvait

être un retranchement militaire, en particulier au Moyen Âge,

mais il était surtout un lieu de pouvoir administratif et

judiciaire.

|

| « Marie

Cadec, 18 jours, fille de Marie Cadec , décédée le

18.3.1747 ; les témoins sont : la mère, Jeanne

Michel, Marie Boche, Guillemette Herpé, tous travaillant

dans

le dit bois

« de Bougueneuf »

|

|

Boisilliers

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

le Maquis et les Résistants de Bourgneuf

les Loups

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|